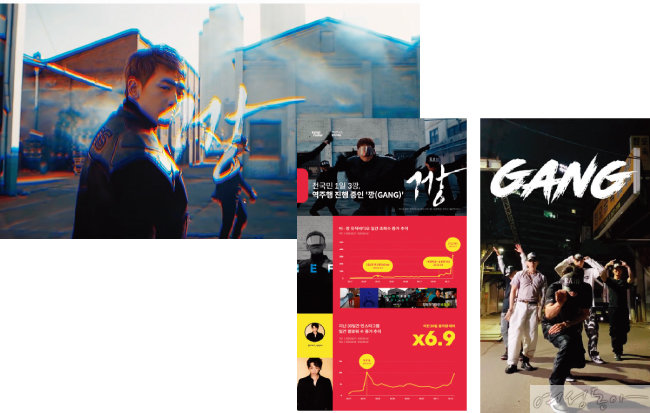

지코가 아이디어의 승리였다면, 비는 ‘강제 소환’ 됐다. 2017년 발매한 미니 앨범 ‘마이 라이프 애(MY LIFE 愛)’의 타이틀곡 ‘깡’이 인기 역주행 중이다. 사실 처음 대중이 ‘깡’에 대해 가진 관심은 조롱에 가까웠다. 허세 가득한 가사와 지금 트렌드에 맞지 않는 과한 안무, 자기애 넘치는 ‘레인(Rain)’ 모자 등이 놀림거리가 됐다. 한 여고생이 비의 춤을 따라 하는 동영상을 올리면서 시작된 커버 영상 열풍은 다양한 영상 보는 맛에 ‘1일 1깡’을 넘어 ‘식후깡’ ‘새벽깡’ 등 ‘1일 n깡’을 가능케 했다. 이에 대해 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 출연한 비는 “그 춤이 별로였던 거죠”라며 인정하는 동시에 “나는 아직 목마르다. 더 놀아주시기 바란다”는 쿨한 반응을 보여 대중의 조롱을 호감으로 반전시켰다.

커버 영상, 댓글놀이 열풍… 밈 주도하는 MZ세대

엄밀히 말하면 밈은 어느 날 갑자기 튀어나온 유행은 아니다. 과거에도 존재했다. 다만 이번에 밈이란 이름을 제대로 알렸달까. 지코, 비 이전에도 ‘탑골 지드래곤’ 가수 양준일, 배우 김영철의 ‘사딸라’(드라마 ‘야인시대’ 대사), 김응수의 ‘묻고 더불로 가’(영화 ‘타짜’ 대사)가 화제가 된 바 있다. 이외에도 인기리에 종영한 드라마 ‘부부의 세계’에서 외도를 저지른 이태오(박해준)의 명대사 “사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아”, 2PM의 2015년 곡 ‘우리집’ 등이 최근 온라인을 달군 밈의 사례다. 특히 박해준의 일명 ‘사빠죄아’는 “게임에 빠진 게 죄는 아니잖아” “음식에 빠진 게 죄는 아니잖아” 등 숱한 패러디를 낳고 있다.

현재 밈 문화는 화력을 키우며 진화하고 있다. 콘텐츠를 복제하고 소비하는 단순한 차원에서 나아가 해석을 더해 재가공하는 식이다. 이 같은 밈의 진화와 흥행은 콘텐츠 소비자인 MZ세대(1980년대 초반~2000년대 초반 출생한 밀레니얼 세대와 Z세대)의 특성과 밀접한 관련이 있다. 현재 10~30대인 이들은 텍스트든 동영상이든 길면 부담스러워한다. 긴 텍스트가 있는 게시물을 보면 스크롤바를 쭉쭉 내려버리고 동영상의 지루한 부분은 스킵해버린다. 때문에 이들을 사로잡으려면 무조건 웃기는 수밖에 없는데, 웃음의 기준 또한 높다. 기업이 마케팅 차원에서 미는 억지스러운 콘텐츠나 ‘재미도 없고, 의미도 없는’ 영상에 자비란 없다.

대신 MZ세대는 한번 웃기다고 생각한 콘텐츠에 대해선 집요하게 파고드는 면이 있다. 적재적소에 밈을 퍼 나르고 패러디나 분석 영상을 재생산해낸다. 과거 콘텐츠를 재발견해 새 의미를 부여하고 이를 통해 자신의 영향력을 확인하는 것에 보람을 느끼기 때문이다. 이때, 요즘 큰 인기를 누리는 동영상 공유 플랫폼 ‘틱톡(TikTok)’을 사용하면 손쉽게 영상을 완성할 수 있다. 뿐만 아니라 그 영상을 본 다른 유저가 바로 따라 하는 영상을 제작해 다시 게재하거나 SNS에 공유하는 것도 가능해 그만큼 파급력도 커진다.

‘댓글놀이’ 또한 밈 흥행의 중요한 요소이다. 유튜브에서 비의 ‘깡’ 공식 뮤직비디오 영상은 6월 10일 기준 1천4백21만 조회 수를 기록했다. 댓글은 14만 개를 돌파했다. “사실 뮤비는 별 관심 없고 댓글 구경하러 온 분들만 엄지를 슬며시 들어주세요”란 댓글엔 ‘좋아요’ 4만2천 개, 답글이 2백18개 달렸다. 비의 ‘깡 신드롬’에 불을 지핀 ‘시무 20조’(비가 하지 않았으면 하는 20가지 행동)도 한 누리꾼이 유튜브에 장난스럽게 댓글을 달면서 탄생했다.

‘저 세상 드립력’ vs 선 넘은 조롱

반면 일부는 “자신들도 놀리면서 ‘내로남불’ 아니냐” “유머를 다큐로 받아들인다”는 반응을 보였다. 이는 ‘저 세상 드립력’과 선 넘은 조롱의 경계가 모호하기 때문에 비슷한 논란이 계속될 수 있음을 시사한다. 전문가들은 건전한 밈 문화로 나아가기 위해선 예의와 배려가 전제되어야 할 것이라고 말한다. 코로나19로 고생하는 의료진을 위한 ‘#덕분에챌린지’ 같은 착한 밈도 얼마든지 가능하다.

기획 정혜연 기자 사진 틱톡 유튜브 인스타그램 버거킹 광고화면 캡처

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유