하고 싶은 일과 할 수 있는 일의 완벽한 합일까지 기대한 것은 아니지만 늘 뭔가 부족하고, 갈증이 났다. 그러다 문득 눈에 들어온 것이 카메라였다. 영화 작업을 할 때도 카메라를 늘 가까이 두고 살았지만 그것으로 사진을 찍을 때는 느낌이 달랐다. 그녀가 보고 느끼고 생각한 바를 오직 그녀만의 방식으로 담아낼 수 있을 것만 같고, 대부분의 과정이 공동 작업으로 이뤄지는 영화와는 작업 방식이 사뭇 다른 점이 그녀의 마음을 사로잡았다.

스물셋, 동네 사진관에서 입시를 준비하다

“교수님들은 제가 아무것도 모르는 백지 같은 상태에서 발품 팔아 포트폴리오를 준비한 걸 오히려 좋게 보신 것 같아요. 밤새 동네 사진관 아저씨랑 작업했다는 이야기에 감동받았다는 교수님도 계셨어요.”

사진 작업의 디테일은 같은 과 친구와 선배들에게서 배웠다. 사진을 현상하고 프린트하는 기본적인 과정은커녕 카메라의 기본조차 알지 못했던 그녀에게는 그들 모두가 선생님이었다. 대학에 다니는 동안 몰두한 것은 셀프 포트레이트, 즉 가만히 자신을 들여다보며 객관화해보는 작업이었다. 그런 시간들이 좋았다.

“보통 사진과 입시를 준비하는 친구들은 미술 실기를 병행해서 공부하더라고요. 그런데 저는 미술 같은 걸 공부해본 적도 없고, 작가가 무엇을 하는 사람인지도 잘 몰랐어요. 감사하게도 교수님들께서 좋게 봐주신 덕에 장학금을 받으며 사진을 배울 수 있었지만, 부모님께선 제가 이미 대학을 졸업하고 취업해 돈을 벌고 있는 줄 아셨죠. 그래서 학비를 벌기 위해 학원 강사로 아르바이트를 했어요. 나중에는 고향인 부산에서 살던 언니가 올라와서 생활비를 대줬고요.”

졸업 후에는 선배의 소개로 주명덕 선생의 작업실에서 어시스트로 일했다. 부산 고향집에서 서울로 공부하러 온 후 처음으로 월급이 꼬박꼬박 나오는 곳에서 일하게 된 것이다. 생활비 걱정을 조금은 덜 수 있었지만 해외 유학의 꿈은 접어야 했다. 대신 선생의 작업실에서 정말 많은 것을 배웠다. 주명덕 선생뿐만 아니라 그의 작업실을 오가는 수많은 작가들은 그야말로 국내에서 내로라하는 최고의 사진가들이었다. 그들의 곁에서 보고 듣고 배우는 것들만으로도 유학에 대한 아쉬움 따위는 말끔히 지워버릴 수 있을 정도였다.

사진으로 표현한 결혼의 이중성

그녀는 서른 살이 되던 해, 결혼을 했다. 벼르고 벼르던 대학원 진학도 실행에 옮겼다. 작가가 되리라 결심한 게 언제인지는 명확지 않지만 2003년 첫 번째 개인전 〈트릭〉을 열었다. 사람들은 종종 사진이 현실을 왜곡 없이 그대로 담아낸다고 생각하지만, 사실 사진으로 담아내는 과정에는 수많은 ‘눈속임’이 존재한다. 현실을 비틀고 왜곡하는 작업, 그것이 작가 방명주가 생각하는 사진의 매력이다. 〈트릭〉을 시작으로 2008년까지 그녀는 매해 쉬지 않고 개인전을 열며 자신의 존재를 알렸다. 불안했던 20대를 지나자 모든 것이 자연스러워졌다. 일상의 모든 것들이 빨려들듯 카메라로 들어와 작품이 되었다. 그렇게 완성한 작품들의 전시 시리즈가 2004년 〈마리오네트〉, 2005년 〈부뚜막꽃〉, 2006년 〈스토리지〉, 2007년 〈헬리오폴리스〉, 2008년 〈매운땅〉이다.

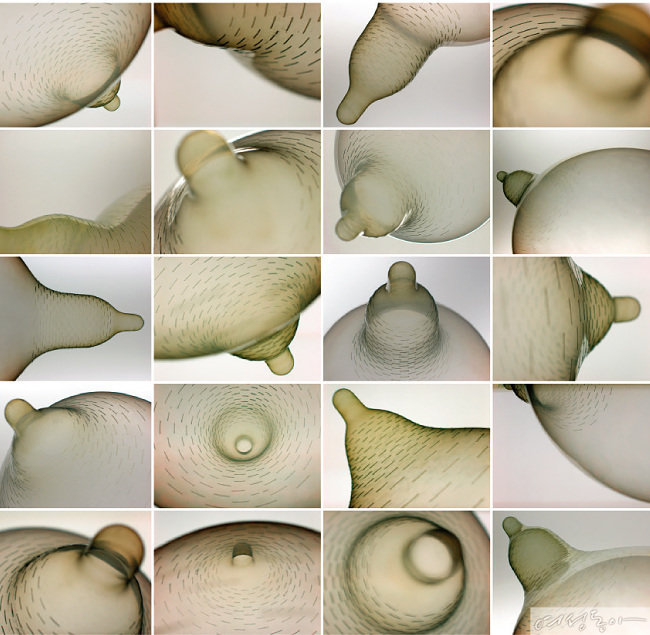

전시의 제목에서도 짐작되듯 나이 서른에 맞이한 결혼 생활은 그녀에게 여성으로서의 자신을 새롭게 들여다보는 계기가 되었다. 출산에 대한 무언의 압력과 강요된 여성성은 그녀를 끊임없이 불편하게 만들고 그 불편함은 카메라를 통해 새로운 트릭으로 발현되었다. 2004년 〈마리오네트〉전에서 선보인 콘돔 시리즈 ‘큐폴라’는 남성과 여성의 고정된 성 역할에 대한 비판과 함께 성 역할을 바꾼 작가의 대역으로서 꼭두각시, ‘마리오네트’를 상징한다. 작품 ‘판타스마’의 콩깍지 속에 감춰진 알약들, 녹차에 티백인 양 담겨 있는 탐폰 등은 임신과 출산으로 강요당하는, 행복한 결혼의 이중성을 표현한 것이다.

“아이를 낳은 후 삶을 대하는 태도가 많이 바뀌었어요. 예전엔 출입국신고서 직업란에 ‘작가’라는 말 대신 학생, 사진가라는 말을 더 많이 썼는데 이제는 작가라는 말이 더 익숙하고 자연스러워요. 작가가 무엇인지, 최근에야 깨닫게 되었거든요.”

뒤늦게 시작한 사진 공부에 대한 조급함을 토해내기라도 하듯 쉼 없이 사진을 찍고, 전시회를 열던 그녀가 돌연 이 작업을 중단한 것은 결혼 10년차에 가진 쌍둥이 남매 때문이었다. 그녀에게 아이는 새로운 인생의 서막, 작가로 또 인간으로 성큼 성장해나가는 계기를 마련해주었다. 숱한 개인전을 치르면서도 스스로를 선뜻 작가라 말하지 못했던 이유를 아이를 키우면서 알게 된 것이다. 그가 갖게 된 작가로서의 소명은 아이가 자라고 식물이 성장하는 과정과도 많이 닮아 있다.

“작가는 관계에 관한 직업인 것 같아요. 그냥 무심히 흘러가는 것들, 일상의 소소한 것들까지도 들여다보는 직업요. 돈을 많이 버는 것과는 거리가 멀지만 주변의 많은 것들과 관계를 맺기도 하고, 또 조금 떨어져 스스로를 바라보게 되면서 내 안에서 나를 끌어안거나 이별할 수도 있는 직업이에요. 은퇴가 없다 보니 나이가 들수록 그 깊이를 더해갈 수 있는 직업이기도 해요.”

아이와 더불어 성장하다

그녀의 최근 전시 〈Rise Raise〉는 고향인 부산에서 작업이 이뤄졌다. 우리나라 최초의 민간 식물원인 ‘금강식물원’은 그녀의 어린 시절 추억이 고스란히 살아 있는 장소다. 그리고 임신과 출산, 육아의 과정을 거치는 동안 집 안에 갇혀 유리창 너머로 바라보던 마당의 풍경과도 맞닿아 있다. 사진에 담긴 식물원의 낡고 오래된 벽과 녹슨 철골 구조, 먼지 낀 유리창은 온실 공간이 견뎌온 시간의 흔적이자 그녀가 아이를 낳고 기르면서 견뎌온 시간의 기억이다. 그 낡은 식물원 유리에는 세월을 이으며 성장해가는 인간의 모습이 담겨있다.그 몇 년의 세월 동안 휑하던 앞마당에는 하나, 둘 나무가 자라고 풀이 우거지고 텃밭이 생겼다. 그녀의 남편과 아이들은 매일 마당에서 토마토를 따 먹으며 천진한 모습으로 햇살바라기를 자처한다. 임신과 출산으로 힘겨웠던 시기, 잠시나마 스스로 불행하다 느낀 때가 있다. 지인들의 전시회 소식이 전해질 때마다 그녀는 불안하고 소심해졌다. 그러나 그 모든 순간들은 결국, 그녀가 작가로 성장하는 데 필요한 절대 고독의 시간으로 쓰였다. ‘어느 순간 머리를 망치로 내려친 듯 찾아온 깨달음’은 그녀에게 지금 할 수 있는 것들을 즐기는 법을 알게 했다. 아이들이 자라는 모습을, 계절마다 달라지는 마당의 풍경을 카메라에 담아 달력을 만들었다. 아무리 밥을 꿀꺽 삼켜도 내려가지 않는, 목에 가시 같았던 그림 공부도 시작했다. 이웃들과 소소하게 안면을 트면서 요리도 배우고, 맛있는 음식을 먹으러 다니는 모임도 결성했다. 이웃인 동화 작가에게는 동화책 스터디를, 또 다른 이웃인 편집 디자이너에는 전시를 위한 작품집의 편집을 부탁하면서 든든한 아군이 여럿 있다는 사실도 새삼 알게 됐다. 그리고 오랜 휴식으로 용기를 내지 못하던 그녀에게 선뜻 공간을 내주며 전시를 제안한 미용실 겸 갤러리 ‘B컷’도 그녀가 얻은 멋진 아군이다.

〈Rise Raise〉는 그 모든 것들의 성장기다. 거창하지 않아서 더 소중한, 더 절실하고 애달픈 것들에 대한 기록. 그리고 어쩌면 매체로 사진을 이용하는 마지막 세대일 수도 있겠다는 작가로서의 절실함의 표현. 방명주의 작가 인생 제2막이 시작되는 순간이다.

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유