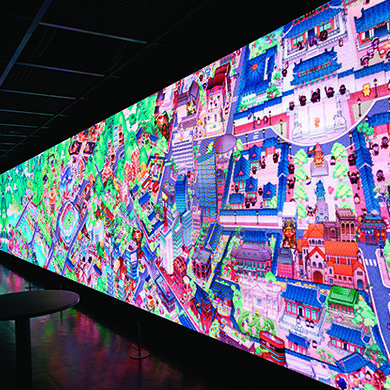

앞서 동아일보는 창간 99주년을 기념해 2019년 3월 20일부터 프랑스 현대미술가 다니엘 뷔렌(Daniel Buren)과의 협업으로 동아미디어센터 유리창에 색색의 컬러 필름을 부착한 ‘한국의 색, 인 시튀 작업(Les Couleurs au Matin Calme, travail in situ)’ 전시를 진행하고 있다. ‘한국의 상’은 이를 잇는 두 번째 공공 아트 프로젝트다.

이헌정 작가는 도예와 조각, 건축, 회화 등 예술 분야를 넘나들며 ‘아트 퍼니처’라는 새로운 영역을 개척한 주인공이다. 현대적 재료인 콘크리트와 전통 소재 도자를 혼합해 다양한 감성과 영역을 포괄하는 작품을 만드는 예술가라는 평가를 받고 있다. 배우 브래드 피트와 프리츠커상을 수상한 영국 출신의 세계적인 건축가 노먼 포스터가 그의 작품을 소장하고 있다는 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.

도예가 이헌정 작가가 동아일보 100주년을 기념해 제작한 ‘한국의 상’.

솔직히 욕심이 많이 났습니다. 기업체에서 순수 미술 작품을 설치하는 예는 있어도, 큰 도예 작품을 퍼블릭 아트 워크로 표현하는 경우는 많지 않으니까요. 도자라고 하면 잘 깨질 거라는 선입견이 있어요. 하지만 재료가 연약한 것이 아니에요. 얇게 만들어서 깨지기 쉬운 거죠. 또한 세라믹은 장식적 특성이 강하기 때문에 관객들과 상호작용을 하기 쉽지 않아요. 그래서 최대한 상상력을 발휘했습니다. 과거 100년의 흔적을 상징하기보다는 다가올 100년을 위한 상을 제작하고 싶었어요. 딛고 일어나는 방법을 관객들과 함께 공유하고 싶었죠.

작품에 대해 소개해주시죠.

우선 상은 미래를 상상하고 예측할 수 있는 하나의 그릇입니다. 무엇이든 담을 수 있죠. 조선시대 순백의 백자를 통해 담백한 미를 담으려 노력했습니다. 의자는 100년이라는 시간의 권위를 나타냅니다. 상 위에 얹어진 황금빛 구(球)는 세계를 향한 도약을 염원합니다.

전통은 그 시대의 아방가르드 아트여야 합니다. 기성의 예술 관념이나 형식을 부정하고 혁신적인 예술을 주장할 수 있어야 하죠. 우리가 아름다워하는 과거의 예술은 그것이 전통을 그대로 간직하고 있었기 때문이 아니라, 그 시대의 새로운 시대정신을 보여줬기 때문입니다. 이 작품 역시 마찬가지입니다. 과거 100주년의 권위도 중요하지만 앞으로 다가올 100주년의 가능성에 대한 생각을 많이 담으려 노력했습니다.

관객과의 소통을 중요시 여기셨는데 그럼 저 의자 위에 앉아도 되나요.

물론이죠! 이 의자가 관객에게 촬영을 위한 하나의 도구가 되길 바랍니다. 상도 마찬가지입니다. 오늘은 특별히 제 작품집이 올려져 있는데 매번 새로운 형식으로 관객과 소통할 수 있는 오브제를 올려놓을 예정입니다. 대중과 호흡할 수 있는 빈 그릇 역할을 했으면 좋겠습니다.

이 상이 놓인 뒤 오히려 공간이 넓어지고 이야깃거리가 많아진 느낌이 듭니다. 지금까지 오랜 기간 창작 활동을 해오셨는데 영감은 어디서 얻나요.

여행입니다. ‘Journey’는 제 인생에 가장 중요한 단어이기도 한데요. 저는 여행하기 가장 좋은 도구가 예술이 아닐까 생각해요. 아마 더 좋은 도구를 발견한다면 그걸 했겠죠? 여행이 중요한 이유는 새로운 걸 보러 나가서가 아니에요. 저 자신을 먼 곳에서 바라볼 수 있는 상황을 만들어주기 때문이죠. 내가 세상의 어느 위치에 있는지 객관적으로 인지함으로써 앞으로 나아갈 길을 생각하게 만들죠. 보통 예술가들은 세상과 담을 쌓고 독단적이라고 생각하는데, 예술가일수록 세상을 객관적으로 보아야 해요. 예술가의 역할은 세상에 가능성과 상상력을 부여하는 것이니까요.

또 하나, 흔히 떠나는 걸 여행이라 생각하는데 그것만으론 완벽한 여행이 아닙니다. 여행은 항상 귀화를 전제로 해요. 리턴이 있지 않는 한 여행은 여행이 아닙니다. 떠났다 자기 모습으로 돌아왔을 때 비로소 완성되지요. 그런 면에서 저는 여행 뒤 물레 위에 앉아 조그만 그릇을 만들 때 가장 완벽한 여행의 완성을 느낍니다. 누구와의 대화도 개입되지 않은, 재료와 나 사이 아름다운 대화만으로 이루어지는 순간. 무엇을 만들겠다는 의도도 없이 흙장난을 칠 때면 그 어느 때보다 명상적인 순간을 경험합니다. 같은 작업실에 있더라도 흙을 만질 때와 글을 쓸 때, 디자인을 할 때는 다 달라요. 서로 다른 여행인 셈이죠. 제가 도예도 하고, 조각도 하고, 디자인도 하는 이유는 아마 그 상황마다 다른 여행이 이루어지기 때문이 아닐까 싶어요.

사실 제가 여러 가지를 할 수 있었던 이유는 하나에 집중하지 못하는 성격 때문이에요. 처음엔 스트레스 많이 받았죠. 이거 조금 했다 싶으면 또 다른 거 해보고 싶고. 교수님께 지적도 많이 받았어요. 그러다 문득 ‘이게 그냥 내 본성이 아닐까?’ 하는 생각이 들더라고요. 고칠 수 없다면 차라리 그렇게 가는 게 어떨까 싶었죠. 다른 걸 할 게 아니고 예술을 할 거니까. 예술은 일탈을 돕는 매체잖아요.

이 시대에 상상력을 부여해주고 그걸 보는 이에게 간접적 일탈을 경험하게 하죠. 그런 일을 해야 한다면 스스로에게 너무 큰 제약을 걸어두기보단 마음 가는 대로 해보는 게 어떨까 싶어요.

작가님께서 평생 흙을 만지셨는데, 흙의 매력이 궁금합니다.

흙은 많은 지식과 훈련이 필요하지 않아요. 누구나 만지고 느낄 수 있죠. 또한 만지고 놓는 순간 완성이 되어요. 덩어리였던 흙에 손을 갖다 대고 놓으면 그대로 모습이 남아 있죠. 하지만 여기서 끝이 아니에요. 가마에 넣어서 기다리는 시간이 있죠. 그 시간이 항상 설레요. 그릇을 익히기 위해 불을 지피기보다는 불을 느끼기 위해, 그 흔적을 보기 위해 불을 지피죠. 하얀 불에 얼굴을 그슬리며 장작 타는 소리를 듣고 있는 것은 나의 가장 큰 취미 중의 하나예요. 가마에서 기물을 꺼낼 때 예상된 결과물을 얻기보다는 예기치 못했던 사고를 접하게 되는 것을 무척이나 즐겨요.

작품을 만드는 과정에서 무엇을 깨닫는지도 궁금합니다.

한번은 전시를 위해 오랜 시간 노력해서 작품을 만들었는데 너무 마음에 안 드는 거예요. 실망스러운 마음에 깨부수려던 순간을 참고, 1주일 동안 가마에 넣어뒀어요. 꺼내보지도 않았죠. 그러다 1주일 뒤 문을 열었는데, 제가 상상했던 건 아닌데 묘한 아름다움이 있는 거예요. 뉴욕에 보냈더니 그걸 전시회에서 제일 잘 보이는 자리에 놓더라고요. 컬렉션 제안도 왔죠. 갤러리에서 컬렉션을 하겠다는 건 사서 평생 동안 가지고 있겠다는 거거든요. 그때 깨달았죠. ‘내가 기대하는 능력은 요만큼밖에 안 되는데 가마가 내 기대치를 더 크게 해주는구나. 의도하지 않았지만 다른 걸 발견하는 순간. 그런 게 극단적으로 나타나는 예술이 도자기더라. 그것이 인생이구나’하는 걸요.

기획 정혜연 기자 사진 홍중식 기자 디자인 김영화

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유