우리가 사는 세상은 실로 부조리 투성이다. 이수인은 이 주머니 속의 부조리들이 바깥으로 뚫고 나오게 만드는 송곳 같은 인물이다. 그의 시선으로 보면 우리가 성장하면서 차례로 거치는 학교와 군대는 부조리들이 학습되고 이어지는 공간이다. ‘송곳’은 이수인을 통해 노동운동의 본질과 실질적 방법을 보여준다는 점에서 기존의 노동운동을 다룬 드라마들과 차별화된다. 부진노동상담소 구고신(안내상) 소장이 비정규직 해고 노동자들 앞에서 왜 노동운동을 해야 하는지, 어떻게 해야 효과적인지를 하나하나 설명하는 장면들을 봐도 알 수 있다.

흥미로운 건 우리가 흔히 노동운동에 대해 갖고 있던 선입견과 편견을 이 드라마가 상당 부분 깨주고 있다는 점이다. 386세대라면, 노동운동이 환기시키는 걸 물리적 충돌이 벌어지는 처절한 사투의 현장이라는 것을 누구나 이해할 것이다. 하지만 ‘송곳’은 이처럼 무거울 수밖에 없는 소재를 다루면서도 경쾌함을 잃지 않는다. 이는 바로 이수인이 서 있는 독특한 위치에서 비롯된다. 이수인은 푸르미 마트의 채소 담당 관리자다. 그는 직접적인 해고 대상이 아니다. 노동운동을 소재로 다루면서도 주체라 할 수 있는 노동자를 세우지 않은 건 이 드라마가 일종의 ‘거리 두기’를 하고 있음을 말해준다. 1980년대 노동운동을 다룬 많은 작은 영화들이 결국 당사자들만의 공감대에 갇히게 된 건 어쩌면 그 노동운동이 특정한 사람들만의 이야기인 것처럼 보이게 한 무거움 때문이 아니었을까. ‘송곳’이 무거움을 덜어내자 노동운동은 훨씬 더 경쾌한 일로 그려진다. 대단한 판타지나 멜로 없이도 ‘송곳’은 소소하지만 의미 있는 작은 시도들, 그것으로 얻는 성취감, 동료들 간의 훈훈한 정 등으로 쏠쏠한 재미를 선사한다. 결국 드라마가 얘기하고자 하는 것은 노동운동은 무언가를 거스르는 불편한 일이 아니라 당연한 권리를 되찾는 일이라는 것이다. 특정한 상황에 놓인 사람들의 특수한 행위가 아니라 일하는 사람이라면 누구나 알아야 하는 기본 상식이라는 것을 드라마는 말해주고 있다.

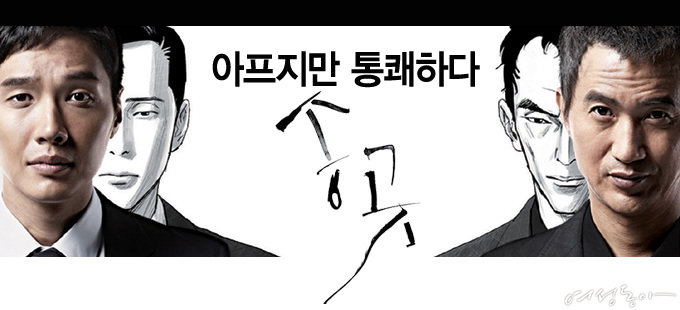

‘송곳’에서 푸르미 마트 직원들에게 노동운동의 실질적 방법을 알려주는 이수인과 구고신. 이들이 전하는 건 노동운동은 누구나 알아야 할 우리 삶의 이야기라는 것이다.

“‘올드미스 다이어리’ 김석윤(‘송곳’의 연출자) 감독님과의 인연으로 캐스팅이 됐다는 소리를 듣지 않으려고 더 열심히 했어요. 원작이 워낙 많은 사랑을 받아서 부담감도 컸고요. 대본까지 거의 다 나온 상태에서 연기를 못하면 정말 안 되는 상황이었어요(웃음).”

노동운동을 다룬 드라마인 만큼 너무 심각해서 보기 불편하다는 의견도 있는데, 이에 대해 지현우는 “드라마를 보면서 우리 사회를 한 번쯤 되돌아보면 좋겠다”고 말한다. ‘송곳’을 만나기 전까지 노사 문제에 대해 전혀 관심이 없었다는 그는 촬영 전 대형 마트 근로자들을 비롯해 광화문 등지에서 시위 중인 노동조합 관계자들을 직접 만나면서 처음으로 노동운동에 대해 고민하게 됐다고 한다.

지현우는 그동안 로맨스 전문 연기자라는 인식이 강했던 만큼 이번 작품을 계기로 다양한 변주가 가능한 배우로 거듭나고 싶다는 바람도 밝혔다.

“예전에는 연출자를 보고 작품을 선택한 적이 많았어요. 하지만 이제는 작품을 먼저 보게 되더라고요. 배역의 크고 작음을 떠나 많은 사람들이 공감하고 희망을 얻을 수 있는 작품을 선택하고 싶고, 혼자 튀려 애쓰기보다 여러 배우들과 하모니를 맞춰가는 그런 배우가 되고 싶어요.”

# 통쾌한 언변으로 화제, 안내상

“배우가 극 중 인물에 지나치게 몰입하다 보면 자신이 없어지고, 일상생활을 할 때도 어느 것이 연기이고 어느 것이 나인지 구분이 가지 않는 순간이 찾아와요. 앞으로도 그런 경험을 많이 하고 싶어요. 대본 속 활자로 존재하는 인물이 내 안으로 천천히 걸어 들어오는 느낌, 그게 좋아서 지금까지 연기를 하고 있어요.”

안내상은 배우로서 이미지 변신에 대한 욕심 대신 스스로를 만족시키고 그 안에서 성장할 수 있는 작품을 기다린다고 했다. 그런 점에서 이번 ‘송곳’ 역시 성공적인 선택이라 할 수 있지 않을까.

디자인 · 최진이 기자

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유