어린 시절 콩닥거리는 가슴으로 읽은 책을 어른이 되어 돼 펼칠 때가 있다. 어렸을 때 받은 감동을 반쯤이나마 되살려낼 수 있다면 그래도 세상 때가 덜 묻은 사람이다. 옛 책을 다시 만나면 대부분의 사람들은 그 내용과 표현이 유치하거나 황당하며, 현실과는 사뭇 동떨어진 이야기라는 느낌을 받곤 한다. 그래서 비록 어렸을 때이긴 하나 자신이 그 같은 책에 빠졌었다는 걸 이상하게 생각하고 심지어 부끄러워하는 경우도 많다.

만약 어느 책이 어린 시절에 읽었을 때보다 진한 감동을 안기고 새로운 맛과 깊이를 더해준다면 우리는 그걸 감히 고전, 명작의 반열에 올려놓을 수 있다. 형식이 동화든 만화든, 발표시점이 언제든 그건 문제가 아니다. 수많은 독자로 하여금 인간의 삶과 본성, 의미를 성찰케 하고 그걸 바꾸는 데 지대한 영향을 끼쳤다면 20세기 중반에 나온 ‘어른을 위한 동화’라 한들 고전 반열에서 뺄 이유가 없다. 앙투안 드 생텍쥐페리의 ‘어린 왕자’가 바로 그런 책이다.

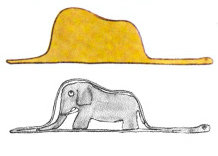

학교교육을 받은 사람치고 ‘어린 왕자’를 읽지 않은 사람은 아마 없을 것이다. 읽고 나서 가슴 찡한 감동을 받지 않은 이 역시 없을 것이다. 재미있는 사실은 이 책이 어려서 읽었을 때보다 나이를 먹어 세월의 때가 적당히 끼어 다시 잡게 되면 훨씬 더 감동을 안긴다는 점이다. 보아 구렁이가 코끼리를 삼킨 그림이 중절모와 똑같아 보인다는 유쾌한 상상으로부터 시작하는 이야기는 읽을수록 마음의 때를 씻어내주는 마력을 지녔다. 오죽하면 성경과 마르크스의 ‘자본론’ 다음으로 세상에서 가장 많이 번역된 책이라는 평판을 얻었겠는가.

아름다운 문장으로 티 없는 유년의 마음 담아내

혼자 몰고 가던 비행기가 고장나 사하라사막에 불시착한 나는 신비로운 분위기를 지닌 어린 왕자를 만난다. B612호라는 작은 떠돌이별에서 자존심 강한 장미꽃 한 송이와 함께 살던 그는 꽃의 투정에 마음이 상해 제 별을 떠났다. 다른 별을 여행하면서 어린 왕자는 여러 종류의 어른들을 만난다. 온 우주를 지배한다고 착각하는 왕과 허영심 많은 남자, 주정뱅이, 상인, 가로등 관리인, 늙은 지리학자가 그들이다. 그들의 이해하기 힘든 언행에 실망해 ‘어른이란 참으로 이상한 사람들’이란 생각을 굳힌 왕자가 일곱 번째로 찾은 별이 바로 지구다.

지구에서 왕자는 뱀과 여우, 그리고 5천 송이의 장미꽃을 만났다. 여우에게서 누구를 길들이고 습관들이는 건 소중한 관계를 맺는 것이며 곧 책임을 떠안는 것이란 설명을 듣는다. 그러니까 제 별에서 자신에게 습관들여진 장미꽃 한 송이- 꽃잎 아래 난 가시를 자랑하고 작은 바람에도 기침하며 심술부리던 그 장미꽃- 이야말로 지구의 5천 송이 장미꽃보다 더욱 소중하며 돌볼 책임이 있다는 것을 왕자는 배운 것이다. 그 책임을 다하기 위해 왕자는 노란 뱀의 도움을 얻어- 물려 죽음으로써- 제 별로 되돌아간다.

사뭇 황당한 얘기지만 작품은 재미있다. 감동이 소록소록 쌓이는 은유가 가득하다. 게다가 귀엽고 신비로운 왕자의 모습은 때 묻지 않은 순수 그 자체다. 어린이답게 화를 내고 막무가내 투정도 부린다. 하지만 그건 오히려 생동감 있는 인격체로 왕자를 독자 앞에 드러내주는 역할을 한다. 한없이 크게만 자라는 바오밥나무를 그냥 두면 별이 결국 부서지고 말 것이기에 나무 싹을 먹어 없앨 양을 그려달라고 조르는 왕자의 모습은 피식 웃음을 자아낸다. 독자들을 어린 시절의 자신에게로 이끌어가는 것이다. 티 없는 유년기의 파란색 마음 바탕에다 아름다운 말로 문장을 버무린 작가는 그 위에 깊고 그윽한 철학까지 담았다.

“나에게 비친 넌 아직 다른 수많은 아이들과 하나도 다를 바 없어. 그래서 난 너를 필요로 하지 않고 나도 너에게 필요하지 않아. 너에게는 내가 수많은 여우와 동일한 종류에 지나지 않을 테니까. 그러나 네가 나로 하여금 습관이 들게 하면 우리는 서로 필요한 존재가 되지. 너는 나에게 세상에 하나밖에 없는 아이가 되고 나는 너에게 이 세상에 단 하나뿐인 여우가 되는 거지.” … “이해가 좀 되는군. 나에게 꽃이 하나 있는데… 그 꽃이 나를 습관들였나봐.”

어디서 많이 보고 들은 이미지가 아닌가. 그렇다. 고 김춘수 시인의 저 유명한 시 ‘꽃’이 주는 뉘앙스가 바로 이 대화와 닮은꼴이다. “내가 그의 이름을 불러 주기 전에는/ 그는 다만/ 하나의 몸짓에 지나지 않았다.// 내가 그의 이름을 불러 주었을 때/ 그는 나에게로 와서/ 꽃이 되었다./ … / 그에게로 가서 나도/ 그의 꽃이 되고 싶다.” 어린 왕자는 시공을 넘어 많은 시인 작가들의 상상의 원천이 된 것이다. 가령 이 대목도 그렇다.

“누구든지 자기의 습관이 된 것 이외에는 이해하기가 어려운 법이야. 사람들은 이제 무얼 알려는 시간조차 갖지 않아. 그들은 가게에서 완성된 물건을 산단 말이야. 그러나 친구를 파는 가게는 없으니까 사람들은 친구가 없게 되었지. 친구를 원하거든 날 습관이 들게 하면 돼.” … “가령 네가 오후 네 시에 온다면 나는 세 시부터 행복해지기 시작할 거야. 시간이 지날수록 나의 행복감은 더해지지. 네 시가 되면 벌써 안절부절 못하고 걱정이 될 거야. 나의 행복의 정도를 보여줄 거야! 그러나 네가 아무 때나 온다면 나는 마음의 준비를 할 시간을 알지 못해….”

수많은 시인과 작가들에게 영감을 준 걸작

이런 절절한 사랑의 감정은 이후 많은 문학작품에서 조금씩 표현을 달리해 되살아났다. 사랑이 없어진 현대인의 삶을 “가게에서 완성품을 사려 하지만 친구라는 상품은 팔지 않는다”고 한 촌철살인의 비유도 후배 작가들의 애용품이 됐다. 그러나 무엇보다 이 책의 주제랄 수 있는 “아주 간단한 거지만 마음으로 봐야 하는 거야. 근본적인 것은 눈에 보이지 않는 법이야”라는 유심(唯心)적 사고가 서양 세계에 준 영향은 무척이나 컸다.

“누군가 수천 수백만 개의 별 중에서 오로지 하나뿐인 꽃을 사랑한다면 그는 별을 바라보는 것만으로도 충분히 행복 할거야. ‘저기 어딘가에 내 꽃이 있을 거야’라고 생각하며 말이야. 그런데 만일 그 꽃을 아무것도 모르는 양이 먹어버리면 그로서는 당장 모든 별들이 빛을 잃게 되는 거야. 그런데도 그게 심각한 일이 아니라고 생각하는 거야?”

어른과 아이의 생각의 대비, 보이는 것과 보이지 않는 것 사이의 진실, 잃어버린 어린 시절의 꿈이 이 작품엔 살아 있다. 책을 덮고 나면 어린 시절 하늘 가득 떠있었던 별들이 왜 어른이 된 지금은 잘 보이지 않는지 알 것 같고 그래서 가슴이 저려온다. 미래사 간. 장진영 옮김.

|

||||

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유