김현미 지음, 세미콜론, 2만7000원

굴림체로 쓰인 이메일, 광고 문구를 보면 편견이 생긴다. 격식을 갖춰야 할 자리임에도 옷차림에 전혀 신경 쓰지 않고 온 사람을 보는 느낌이랄까. 성의 없어 보인다. 최근 한글 폰트에 대한 관심이 급증하고 있는데, 그 계기는 한 IT 기업이 리브랜딩을 위해 새로운 서체를 도입하면서부터다. 옷이 그렇듯 서체 역시 단순히 외관을 넘어 정보 전달 주체의 인상을 결정짓는 요소 중 하나다.

‘좋은 디자인을 만드는 33가지 서체 이야기’는 서체 중 고전의 반열에 오른 33가지 영문 폰트를 선정해 이들의 역사와 배경을 풀어낸다. 디자이너란 아름다움을 추구하는 탐미주의자와 실용성을 중시하는 기능주의자 사이 어디쯤에 있는 사람들. 책은 장인들이 두 이상향 사이에서 아슬아슬하게 균형을 맞춰가며 한땀 한땀 만들어낸 글자들에 관한 이야기를 풀어낸다.

서체는 기술의 발전에 따라 바뀌는 쓰임새에 맞춰 변화해왔다. 인쇄술의 발명으로 개발되기 시작한 서체는 과거에는 돌판에 새긴 글자와 펜글씨를 모방해 만들었다. 이후 시간의 흐름에 따라 변화하는 미술 사조의 영향을 받아들이기도 했고, 애플의 매킨토시가 개인이 개발한 서체를 PC에서 사용할 수 있게 하자 새로운 서체들이 쏟아졌다.

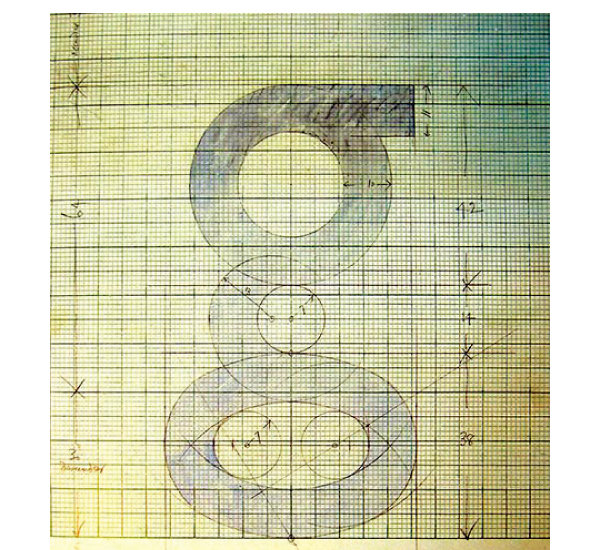

조각가이자 돌에 글자를 새기는 장인이었던 에릭 맥길이 디자인한 ‘산세리프’ 서체 스케치.

덧붙이자면 이 책은 소장 가치를 논할 수 있을 정도로 편집이 아름답다. 디자인 연구자가 디자인 전문 출판업체에 맡긴 디자인 서적답게 깔끔한 구성과 다양한 도표로 정보를 전달한다. 언제든지 책꽂이에서 뽑아 필요한 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 한 세심한 기획이 돋보인다.

저자는 “시인은 시를 쓸 때 가슴속 메시지를 가장 잘 전달해줄 수 있는 시어를 심사숙고해 선택한다. 디자이너 역시 정보의 성격과 콘셉트에 따라 이를 시각적으로 잘 전달해줄 수 있는 서체를 선택해야 한다”고 말한다. 글이란 결국 남에게 보이기 위한 것. 남들은 무심코 지나칠 텍스트에서 기획자의 의도를 읽어내고자 하는 독자라면 일독을 권한다.

#좋은디자인을만드는33가지서체이야기 #서체 #폰트디자인 #여성동아

사진제공 세미콜론 Pride Printing Library

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유