“집은 따뜻한 온기가 느껴져야 해요. 그러기 위해서는 집을 보기 좋게 치장하는 것보다 따뜻한 공간으로 만드는 것이 중요하죠. 따뜻한 말 한마디가 오가고, 서로를 위하다 보면 절로 온기나 나오는 것 같아요.”

그는 이사를 하면서 제일 먼저 마당에 단풍나무 한 그루를 심었다. 훗날 손자 손녀가 태어나면 그네를 매달 나무인데, 그 나무를 볼 때마다 가족들은 그네는 어떤 디자인으로 만들지, 어떤 소재가 좋을지 의견을 내며 이야기꽃을 피운다. 이런 소소한 에피소드가 모여 사람 사는 냄새가 나는, 따뜻한 공간을 만든다.

“나이 들기 전에는 도저히 알 수 없는 것들이 있어요. 스물은 서른의 마음을 읽을 수 없고, 서른에는 마흔을 알 수 없지요. 그런 게 ‘나이 밥’이에요. 엄마도 나이 밥을 먹어야 무르익지요. 어떻게 하면 남편과 아이들이 행복해하는지를 아는 데 저도 많은 시간이 걸렸어요.”

그는 ‘좋은 엄마보다 행복한 엄마가 되자’는 마음으로 노력하며 살았다. 엄마가 행복해야 남편과 아이들도 행복하니까. 그의 행복 중 하나는 바느질이다. 그의 집에는 그가 만든 바느질·뜨개질 작품이 가득하다. 아이들이 자라는 모습을 고운 색실로 한 땀씩 수놓고, 아이가 좋아하는 동화의 주인공을 수놓아 방에 걸어두면서 자연스럽게 바늘과 친구가 됐다. 요즘 그는 프랑스 꽃수에 푹 빠져 지낸다. 천을 캔버스 삼아 꽃수를 놓다 보면 삐뚤어지기도 하고 매끈하지 않을 때도 있다. 그래도 괜찮다. 조금 서툴러도 그의 따뜻한 마음이 담겨 있기에 그 어떤 꽃보다 고와 보인다. 인생도 마찬가지다. 서른 해 가까이 엄마로 살면서 생채기도 나고 좌충우돌했지만 소소한 행복을 하나씩 만들어가며, 행복 가득한 집을 완성했다. 꽃향기 가득한 그의 작품처럼.

2 남편이 만든 원목 장식장에 유럽 여행을 하면서 하나 둘씩 구입한 테이블웨어를 진열했다. 장식장 위에놓인 세라믹 오브제와 액자는 프랑스와 영국에서 구입한 것.

3 계단에 길게 내려뜨린 패브릭은 큰딸이 고3이던 해에 만들었다. 자투리 천을 한 땀 한 땀 손바느질로 연결해 그 자체가 작품이다.

4 2층 창가는 그가 만든 베개, 방석과 인형으로 아기자기하게 꾸며 그만의 전시장을 만들었다.

주방은 원목 가구를 놓은 뒤 코펜하겐 리미티드 에디션 접시로 벽을 장식해 유럽의 가정집처럼 꾸몄다. 빈티지 패브릭을 레이어드해 테이블보와 매트로 연출한 아이디어도 돋보인다.

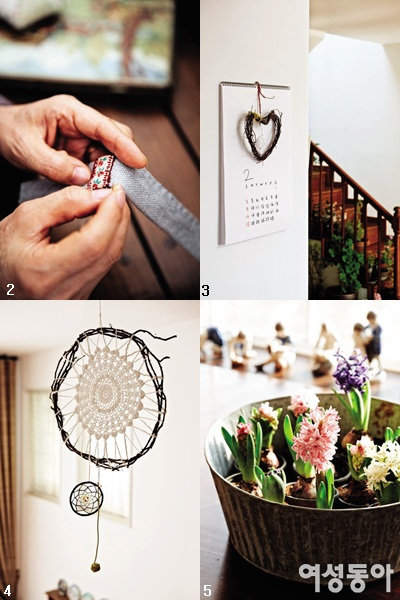

2 손바느질을 하고 있으면 고단한 일상도, 번잡한 마음도 잊게 된다. 수놓는 행복이란 바로 이런 것이다.

3 아들과 함께 만든 달력. 화이트 스케치북에 숫자를 쓰고 나뭇가지와 실로 하트 모양 오브제를 만들어 달았다.

4 나뭇가지를 원형으로 만들고 가운데의 코스터를 실로 연결한 정경희표 오브제.

5 마당에는 봄이 되면 진달래가 피고, 여름에는 장미가 담장을 수놓고, 가을에는 국화가 가득찬다. 하지만, 아직은 꽃이 피기 이른 봄. 아쉬운 마음을 작은 꽃 화분 몇 개로 달래고 있다.

정경희가 만든 패브릭 소품 7가지

2 데이지 수가 앙증맞은 반짇고리.

3 빈티지 느낌 물씬 나는 타원형 브로치.

4 빨간 리본으로 포인트 준 꽃다발 핀 쿠션.

5 프랑스 자수를 배울 수 있는 패브릭 교재.

6 꽃을 모티프로 만든 브로치.

7 단추와 리본으로 로맨틱하게 만든 하트 오너먼트.

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유