서울 동대문구의 허름한 지하 카페. 문틈으로 흘러나오는 팝송을 들으며 계단을 내려가자 영화 속 한 장면이 펼쳐진다. 따뜻한 백열전구, 거미줄 드리워진 낡은 앰프, 여유롭게 돌아가는 턴테이블, 그리고 그 뒤에 펼쳐진 수천 장의 LP판이 영화에나 나올 법한 70·80년대 음악다방을 떠올리게 한다. 8년째 LP 음반 카페 ‘음악의 숲’을 운영 중인 김재원 사장(57)은 이곳을 찾는 사람들에게 음악은 물론이고 추억과 낭만을 함께 선사한다.

현재 그가 소장하고 있는 LP판은 1억 장이 넘는다. ‘음악의 숲’ 본점에 8천 장이 전시돼 있고, 2호점에 3천 장, 3호점에 3천 장, 창고에 2천 장이 더 보관돼 있다. 그가 LP판을 모으기 시작한 건 중학교 1학년 때부터다. 처음 구입한 앨범은 가수 조영남이 번안해 불러 크게 히트시킨 ‘딜라일라’의 주인공 톰 존스의 음반. 오랫동안 용돈을 모아 처음 음반을 손에 쥔 김 사장은 그때 희열을 잊지 못해 성인이 돼서도 꾸준히 음반을 사 모으기 시작했다. 그러다 40대 중반에 달하자 LP판은 어느덧 집 안에 차고 넘칠 정도로 많은 양이 모아졌다. 당시 동대문에서 의류 도매업을 하던 그는 결국 가게 근처에 작은 창고를 얻어 의류 자재와 함께 LP판을 보관하기 시작했다.

“창고에 제가 좋아하는 음반이 다 있으니까 그곳에서 음악을 듣는 날이 많아졌어요. 친구들과 함께 들으면 더 좋겠다 싶어서 작은 테이블을 하나 놓고, 술과 마른안주도 마련해놨죠. 그렇게 오며 가며 친구들과 한잔씩 하면서 음악을 들으니까 정말 좋더라고요. 다른 사람들의 방해도 받지 않고 밤새 옛날 기분에 취해 음악을 들을 수 있었으니까요. 그때가 90년대 말이었는데, 마침 창고 옆에 있던 작은 다방이 문을 닫는 바람에 그 자리에 음악 카페를 내게 됐어요. 그런데 점차 찾아오는 분이 많아져서 4년 뒤 조금 더 넓은 지금 장소로 옮겨왔죠.”

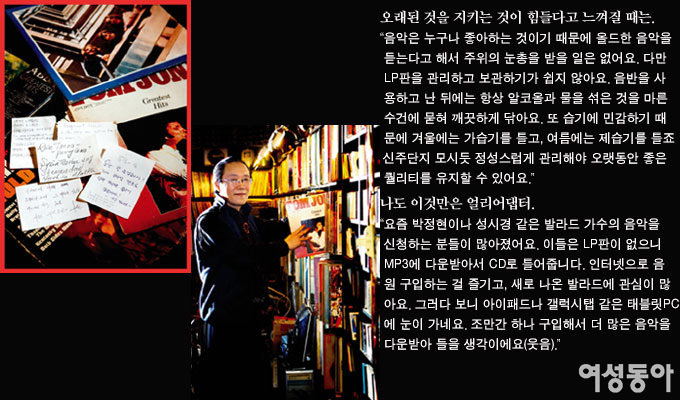

‘음악의 숲’은 오후 6시에 문을 열어 9시반쯤 손님들이 몰려들기 시작한다. 대부분 음악을 들으러 오는 사람들이라 한번 찬 테이블은 잘 비질 않는다. 손님들은 밤새 음악에 취해 술과 차를 마시며 추억을 곱씹는다. 신청곡을 적은 메모지도 하루에 30여 장씩 들어오는데, DJ를 자처하는 김재원 사장이 이날 미처 틀어주지 못한 음악은 반드시 메모해뒀다가 그 손님이 다시 방문했을 때 잊지 않고 틀어준다고 한다. 과거 DJ들과 달리 특별한 멘트는 하지 않는다.

음악 들으며 눈물 흘리는 손님도

음악은 클래식부터 오페라, 팝송, 가요 등 장르를 구분하지 않는다. 신나는 디스코 음악이 흘러나오면 자리에 앉아 있던 사람들이 일제히 일어나 신나게 춤을 춘 뒤 멋쩍은 듯 손뼉을 치고 배를 잡으며 한바탕 웃음꽃을 피우기도 한다.

“옛날 음악을 듣고 감동해서 눈물을 흘리시는 분들이 많아요. 눈을 감고 음악을 감상한 뒤 제게 와 정중히 인사하고 고맙다며 손을 잡아주시는 분도 계시고요. 70대 중후반 분들이 정기적으로 모임을 갖는데, 30·40년대 가요를 틀어드리면 그렇게 좋아하실 수 없어요. 한번은 ‘떠날 때는 말없이’라는 영화 주제곡을 틀어드렸더니 나이 지긋한 한 분이 감정에 북받쳐 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리시더라고요. 걱정돼서 음악이 끝난 뒤 자리로 가봤더니, 당신이 그 영화 조감독이었다는 거예요. LP판 끓는 소리를 들으니까 그때 생각이 나서 눈물이 난다고 하시대요.”

이처럼 LP판은 어떤 디지털 음악이 흉내 낼 수 없는 고유의 맛을 지니고 있다. 비록 잡음도 섞여 있고, 세련되지 못한 뭉툭함이 있지만 그런 자연스러움이 LP판이 가진 매력이다. 음악을 듣는 순간 아름답거나 혹은 눈물 나도록 애잔했던 과거로 돌아갈 수 있다니, 참으로 놀라운 위력이 아닐 수 없다. ‘음악의 숲’을 찾는 단골이 많은 이유도 이 때문이다.

“일주일에 한 번 오시는 분이 30명 정도 되고, 한 달에 한 번 오는 분은 1백 명 정도 돼요. 그중에는 저보다도 음악을 잘 아는 분들이 많아요. 가끔 급한 볼일이 있을 때 단골손님한테 가게를 맡길 때가 있는데, 돌아와서 보면 디제잉을 참 잘하시더라고요(웃음). 다들 친구같이 편한 사이예요.”

김재원 사장은 최근 들어 세시봉을 비롯해 70·80년대 음악이 다시금 조명 받는 것에 대해 반가움을 표했다. 그는 “음악은 한 세대의 문화다. 음악이 단절되는 건 세대의 단절과도 마찬가지”라고 말했다.

“예전에는 라디오를 틀면 50·60년대 음악부터 최근 유행가까지 다양하게 들을 수 있었는데, 요즘은 그렇지 못해요. 옛날 노래를 들려주는 프로그램이 거의 없잖아요. 비교적 젊은 분들이 와서 이문세나 김광석의 노래를 신청하면 중간에 옛날 노래 한두 곡씩을 꼭 틀어줘요. ‘사의찬미’ ‘황성옛터’ 같은 오래된 음악을 틀어주면 다들 좋아하시더라고요(웃음).”

최근 들어 복고 음악이 인기를 얻으면서 단골 중에는 ‘음악의 숲’을 체인화해달라는 사람들이 꽤 많다고 한다. 하지만 이젠 LP판을 구하기가 쉽지 않아서 매장을 늘리는 건 불가능하다. 그 대신 김 사장은 자신이 좀 더 나이가 든 뒤에는 음악을 사랑하고 잘 아는 사람에게 ‘음악의 숲’을 물려줄 계획이라고 한다.

“뭐든 쉽게 바뀌고 없어지는 시대에, 세월을 거슬러 이런 곳 하나쯤 있는 것도 나쁘지 않겠죠?(웃음) 누구든 추억을 만끽하고 싶을 때 부담 없이 카페 문을 열고 들어올 수 있는, 그런 타임머신 같은 공간으로 오래도록 기억되면 좋겠어요.”

하루에 30여 장씩 들어오는 신청곡 메모지. 이날 미처 틀어주지 못한 곡은 다음에 그 손님이 왔을 때 잊지 않고 틀어주려 한다.

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유