창립 30주년을 맞은 디스퀘어드2는 2025 F/W 컬렉션에서 한 편의 연극처럼 구성된 컬렉션을 선보였다. | 관객들이 던진 쓰레기를 맞으며 워킹하고 있는 아바바브 쇼의 모델.

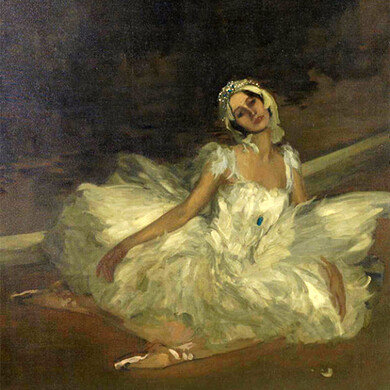

남자의 몸을 본뜬 라텍스 톱을 입고 워킹하는 듀란 랜팅크 런웨이의 모델.

이후 브랜드 아바바브는 SNS와 뉴스를 통해 큰 주목을 받았지만, 동시에 ‘룩보다 퍼포먼스를 택한 브랜드’라는 비판도 피하지 못했다. 퍼포먼스는 악성 댓글 문화를 풍자하려는 의도였다. 쓰레기는 악플, 관객은 네티즌, 모델은 그 타깃이 되는 사람을 상징했다. 하지만 정작 그 메시지보다 연출의 자극성만 남았다는 지적이 뒤따랐다.

사실 자극적인 연출을 통해 ‘SNS 회자’를 노리는 방식은 아바바브만의 전략은 아니다. 이번 시즌만 봐도 런웨이를 하나의 ‘퍼포먼스 무대’로 전환한 브랜드가 여럿 있다. 2025 F/W 파리패션위크에서는 듀란 랜팅크가 상상력과 대담한 실험 정신으로 패션계를 놀라게 했다. 봉긋한 엉덩이, 목 위로 올라오게 디자인된 어깨선 등 극단적 실루엣의 향연이 이어지면서 ‘자유’를 향한 메시지를 전하는 런웨이에 시선이 압도됐다. 남성의 근육질 몸 모양의 라텍스 톱을 입은 여자 모델, 여자의 몸을 본뜬 라텍스 톱을 입은 남자 모델이 오프닝과 피날레를 장식하며 화젯거리를 던져주었다. 젠더의 경계나 자유, 해방을 암시하는 연출은 찬사와 비판을 동시에 불러왔다.

창립 30주년을 맞은 디스퀘어드2는 2025 F/W 컬렉션에서 한 편의 연극처럼 구성된 쇼를 선보였다. 쇼는 래퍼 도이치가 장갑차를 타고 등장하며 시작됐고, 피날레에서는 배우 브리짓 닐슨이 경찰 복장을 하고 무대에 올라 디자이너 듀오 딘과 댄 케이튼을 ‘체포’하는 장면을 연출했다. 퍼포먼스는 관객들에게 몰입감을 주었지만, 소셜미디어 반응은 엇갈렸다. “아이코닉하다”는 찬사와 “점점 코스튬화된다”는 비판이 동시에 쏟아졌다. 쇼의 극적인 연출은 기억됐지만, 컬렉션의 실용성이나 상품성은 상대적으로 묻혔다는 의견도 있다.

디스퀘어드2는 조용한 럭셔리가 지배했던 몇 시즌의 공백을 과감함과 연극성으로 돌파하고자 했는지도 모른다. 이 브랜드는 시그니처인 대담함을 무기로, 패션쇼와 퍼포먼스 아트의 경계를 흔들며 ‘미디어의 주목은 과연 상업성과 비례하는가’라는 질문을 던졌다.

매 시즌 기발하고 위트 있는 쇼를 선보였던 써네이는 2024 S/S 컬렉션에서 더 직접적인 방식으로 바이럴을 시도했다. 소극장에 꾸려진 쇼장으로 모인 게스트들은 각각 넘버 팔레트를 건네받았고, 룩마다의 문항에 따라 점수를 매겼다. 단상에 오른 모델들, 모델들의 몸에 입혀진 써네이의 새 컬렉션을 평가하는 게스트들. 브랜드의 디자인을 단순히 소비하는 것이 아닌 저마다의 기준으로 감상하게 했던 컬렉션이었다. ‘관람’과 ‘평가’의 경계를 허문 이 방식은 흥미롭다는 반응과 함께, ‘과연 이 모든 연출이 옷을 위한 것인가?’라는 질문도 불러왔다.

이쯤 되면 자극은 전략이다. 브랜드는 더 이상 조용히 옷을 선보이지 않는다. 퍼포먼스가 회자되고, 회자가 곧 브랜드의 존재감이 되는 시대. 룩보다 장면이 먼저 공유되는 지금, 패션쇼는 ‘보이는 방식’ 자체를 설계하고 있다.

e스포츠 경기장, 섬유 스프레이 드레스, 로봇 개 등 매 시즌 다채로운 요소를 활용해 ‘기술과 패션의 융합’을 보여주는 코페르니.

2023 S/S 런웨이에서는 슈퍼모델 벨라 하디드의 몸에 즉석에서 섬유 스프레이를 뿌려 드레스를 입히는 퍼포먼스를 선보이며 ‘기술과 패션의 융합’을 단순한 이벤트가 아닌 하나의 서사로 만들어냈다. 로봇 개와의 교감을 통해 인간과 기계의 관계를 감성적으로 풀어낸 2023 F/W 쇼도 그저 시선을 끌기 위한 장치라기보다 브랜드의 실험 정신을 전달하는 매개였다.

이 흐름은 알렉산더맥퀸의 1999년 쇼에서도 그 뿌리를 찾을 수 있다. 당시 모델 샬롬 할로가 회전대에 올라서자 2대의 로봇 팔이 즉석에서 그녀의 흰 드레스에 검정 물감을 뿌리며 새로운 룩을 완성했다. 이 장면은 강렬했고, 동시에 메시지가 있었다. 창조와 침범, 무대와 모델, 예술과 기술의 경계를 묻는 퍼포먼스는 지금까지도 ‘런웨이 역사상 가장 아름다운 순간’ 중 하나로 회자된다.

1999년 알렉산더 맥퀸의 컬렉션에서 모델 샬롬 할로의 흰 드레스에 로봇 팔이 검정 물감을 뿌리는 장면은 지금까지도 회자된다.

하지만 분명한 리스크도 존재한다. 강한 퍼포먼스는 종종 브랜드 고유의 정체성을 흐린다. 보여주고자 하는 룩은 배경이 되고, 메시지는 왜곡된다. 매 시즌을 바이럴에 의존하게 되면 소비자 피로감이 쌓이는 건 시간문제다. ‘또 무슨 짓을 할까’라는 기대는 오래가지 않는다. ‘왜 이런 쇼를 했는가’보다 ‘이 쇼에서 옷은 뭐였더라’는 의문이 남게 된다.

결국 질문은 단 하나다. ‘패션쇼는 무엇을 남겨야 하는가?’ 지금, 패션쇼는 단지 잘 만든 옷을 보여주는 자리를 넘어 ‘기억에 남을 무언가’를 연출해야 하는 시대다. 그 쇼가 순간적인 회자를 위한 것이냐, 혹은 브랜드의 세계관과 정체성을 설득력 있게 드러내는 방식이냐는 전적으로 브랜드의 선택에 달렸다.

#런웨이 #바이럴마케팅 #코페르니 #여성동아

사진 게티이미지

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유