간사한 것이 사람 마음이라 했던가. 코로나19로 세상이 바뀌자, 언제 그랬냐는 듯이 사람들은 피지컬 쇼를 그리워하기 시작했고, 패션쇼는 역시 현장에서 보는 것이 최고라며 디지털 혹은 버추얼 패션쇼에 대한 식상함을 토로하기 시작했다. 코로나 바이러스가 세상에 없던 시절에는 디지털이나 버추얼로 시도되는 패션쇼에 대해 ‘새로운 시대가 도래했다’며 추켜세우던 열광은 온데간데없어졌다.

지난해 9월 뉴욕 패션위크에 참가한 대부분의 브랜드들이 피지컬 쇼보다는 디지털로 미리 촬영해둔 런웨이 위 모델들의 캣워크를 온라인으로 보여주는 방식을 택했고, 그간의 패션쇼 현장을 단순한 각도로 그대로 담았던 영상만으로는 바이어나 소비자들을 매료시킬 수 없다는 판단에 다양한 시도와 신선한 발상의 디지털 쇼들을 공개했다. 하지만, 그 시즌 뉴욕 패션위크에서 가장 화제가 된 쇼는 뉴욕 맨해튼의 트라이베카 지역에 위치한 스프링 스튜디오 옥상에 관객들을 직접 초대한 제이슨 우의 컬렉션이었다. 물론 한정된 사람들만 초대해 좌석과 좌석 사이의 간격을 2m 이상씩 띄우는 등, 방역에 철저히 대비해서 말이다.

지난 2월부터 3월까지 뉴욕을 시작으로 런던, 밀라노, 파리로 이어진 2021 F/W 패션위크의 분위기는 코로나 바이러스가 세상에 등장하기 이전과 비교해도 달라졌고, 코로나19가 만연했던 지난해와도 다르다. 예상보다 장기화되고 있는 코로나 국면 속에서 브랜드가 어떻게 살아남을 것이며, 어디를 향해 나아갈 것인가에 대한 성찰의 흔적이 드러난다. 그리하며 패션 브랜드들의 2021년 가을·겨울 컬렉션의 키워드는 포스트 코로나 시대에도 통용될 수 있는 새로운 대안, ‘콘텐츠의 질(Quality of The Contents)’로 수렴된다.

베르사유·루브르·알프스의 설원… 패션쇼 무대로 등장한 압도적 공간들

파리 루브르 박물관에서 열린 루이비통 패션쇼.

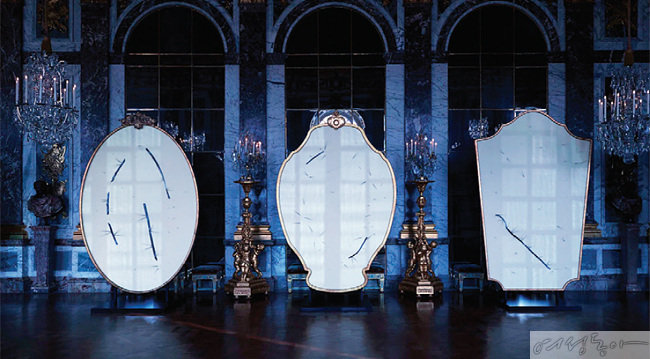

디올 2021 F/W 컬렉션이 열린 베르사유궁전.

디올은 베르사유궁전에서 패션쇼를 열었고, 루이비통은 루브르 박물관의 미켈란젤로 갤러리를 런웨이로 꾸몄다. 여성의 얼굴 표정이 프린트된 그릇과 접시로 유명한 ‘포르나세티’와 협업해 선보인 다양한 프린트만큼이나 사람들의 마음을 사로잡은 것은 다름 아닌 전설의 듀오, 다프트 펑크의 음악이었다. 루브르 박물관과 고대 그리스·로마 시대의 프린트 사이 낯선 거리감이 오히려 신선한 감각으로 다가왔다.

미우미우는 알프스의 설원에서 압도적 스케일의 패션쇼를 열었다.

밀라노 피콜로 테아트로에서 열린 발렌티노 2021 F/W 컬렉션.

코로나19 이전에도 엄청난 규모의 쇼를 진행해왔던 샤넬은, 오랫동안 쇼 무대로 활용된 파리 ‘그랑 팔레’가 전면적인 개보수로 휴관에 들어가자, 이번 시즌 쇼는 파리의 전설적인 야간 명소 중 한 곳인 셰 카스텔(Chez Castel)에서 진행했다. 장소의 스케일이 줄어든 대신, 세계적인 패션 포토그래퍼 듀오 이네즈&비누드가 셰 카스텔 외부로부터 내부로 이어지는 동선에 맞춰 흑백과 컬러가 교차되는 환상적인 영상을 선보였다.

결국 코로나 바이러스는 패션계를 위협한 것일까, 아니면 진일보시키는 씨앗이 된 것일까. 패션쇼를 거대한 이벤트가 아닌 하나의 응축된 영상 콘텐츠로 탈바꿈시킨 것은 미래로 다가간 것일까, 과거로 퇴보한 것일까. 아직도 패션계는 그 답을 찾고 있는 중이지만, 어떤 방식이 된다 하더라도 쇼는 반드시 계속될 것이다. 컴퓨터 화면 앞에 앉아, 혹은 손가락으로 스마트폰 화면을 밀어서 패션쇼를 시청할 수밖에 없는 현실에 아직 완전히 익숙해지지는 않았지만, 한 가지 고무적인 사실은 이제는 모두가 프런트 로에 앉아 있는 듯한 공평한 기분을 갖게 되었다는 것이다.

곧 다시 패션쇼 현장의 날이 선 듯한 긴장감이 그리워질 날이 올지도 모르지만.

조엘 킴벡의 칼레이도스코프

뉴욕에서 활동하는 크리에이티브 디렉터. 기네스 팰트로, 미란다 커 등 세기의 뮤즈들과 작업해왔다. 현재 브랜드 컨설팅 및 광고 에이전시 ‘STUDIO HANDSOME’을 이끌고 있다.

사진제공 미우미우 발렌티노 샤넬 크리스챤 디올

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유