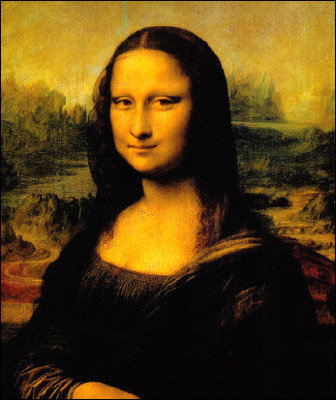

레오나르도 다 빈치(1452~1519), 모나리자, 1503~6년경, 나무에 유채, 77×53cm, 파리, 루브르 박물관

레오나르도 다 빈치가 그린 ‘모나리자’는 어렴풋한 미소로 유명한 초상화입니다. 웃고 있는 것인지 그렇지 않은 것인지 언뜻 봐서는 종잡을 수 없지요. 과연 모나리자는 웃고 있는 걸까요, 그렇지 않은 걸까요? 다 빈치 이전에도 초상화를 그린 화가는 많았습니다. 하지만 그때까지의 초상화는 모델을 닮은 그림이라는 느낌만 주었을 뿐 그림 자체가 진짜 살아 있는 사람처럼 보이지는 않았습니다. 다 빈치는 초상화에 생명감을 불어넣길 원했고 결국 자신만의 독특한 기법을 개발했습니다. 즉 사람을 그릴 때 윤곽선을 없애고 그 부분을 붓으로 부드럽게 문질러 사진처럼 보이게 그린 것이죠. 사진을 보면 인물의 윤곽에 선이 없고 경계가 흐릿하단 걸 알 수 있습니다. 다 빈치는 바로 이런 표현을 사진술이 탄생하기 수백 년 전에 선구적으로 활용했습니다. 윤곽선이 뚜렷한 초상화만 보아온 당시 사람들은 모나리자를 처음 보고 큰 충격을 받았지요. “도대체 이 그림은 어떻게 이토록 사실적으로 보일까?” 사진을 몰랐던 당시 사람들은 그 비밀이 어디에 있는지 도저히 알 수 없었습니다. 그러다 보니 살짝 웃는 듯한 모나리자의 표정이 진짜 사람의 표정 같아 신비롭기만 하여 그림에 ‘신비의 미소’라는 별명까지 붙여주었습니다. 모나리자가 웃고 있는지 그렇지 않은지는 지금도 여전히 알 수 없습니다. 입술도 다른 부분과 마찬가지로 윤곽선이 없는 데다 그 주변이 흐릿하고 부드럽게 표현돼 있어 볼수록 웃는 듯 마는 듯 헷갈리지요. 진정으로 신기한 미소, 마술 같은 표현이 아닐 수 없습니다.

한 가지 더∼

윤곽선을 없애고 윤곽 주위가 희미하게 변해 가도록 표현한 다 빈치의 회화 기법을 스푸마토(sfumato)라고 부릅니다. 마치 안개가 끼어 사물이 흐릿하게 보이듯 색조의 농담이 점진적으로, 미묘하게 변해 사실적이면서도 신비롭게 보이지요.

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유