박현기의 작품 세계를 이해하기 위해서는 전쟁과 혼돈으로 가득했던 그의 유년 시절로 거슬러올라갈 필요가 있다. 1950년, 초등학교 1학년 되던 해 그는 한국전쟁의 발발로 고향 땅 대구에서 숱한 피란민들이 돌탑을 쌓으며 고개를 넘어가는 모습을 목격한다. 생과 사를 넘나드는 극한 상황에서도 뒤에 오는 이들에게 “돌 주워라!”를 외치며 돌탑을 쌓는 피란민들의 애잔한 모습은 그가 평생토록 연민과 애정을 느끼게 된 나약한 인간 그 자체였다.

그가 자신의 내면 세계를 재발견한 것은 1964년 대구 광거당(전통 건축물)을 방문하면서부터였다. 그곳에서 만난 80세 노인과 인연을 맺으며 그는 작품 세계의 토대이자 정서적 바탕이 된 한국의 전통을 다시 배우게 된다. 졸업 후에도 서울에서 건축가로 활동하며 광거당과의 인연을 이어가던 그는 돌연 대구로의 귀향을 선택한다. 그가 남긴 메모에는 지금까지 받은 서구식 커리큘럼에 “속았다”고 자책하는 내용이 담겨 있다.

설치 예술 작가이자 행위 예술가로서의 삶

그가 비디오아트에 눈뜬 것은 1974년, 대구 미국문화원 도서실에서였다. 그곳에서 우연히 백남준의 작품 ‘Global Groove’(1973)를 접한 그는 신시사이저 기술을 활용한 비디오 매체의 예술적 도입에 큰 충격과 감화를 받고 새로운 작품 세계에 몰입한다. 실제로 백남준이 한국에 알려지기 시작한 것은 그로부터 10년이나 지난 1984년으로, 이후 박현기는 일본이나 한국에서 종종 백남준을 만나 서로의 작가적 세계를 공유했다.

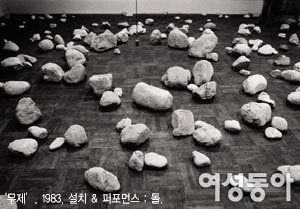

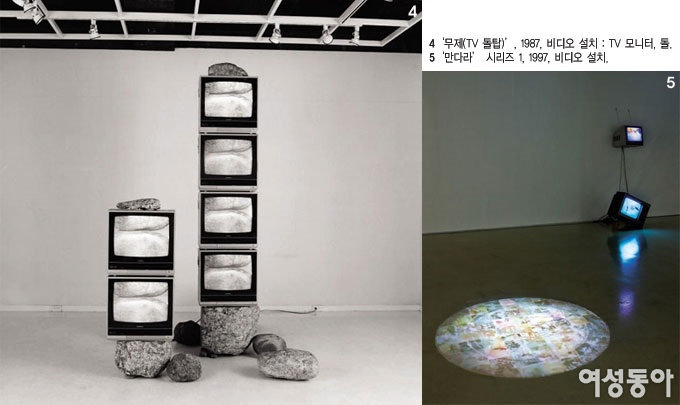

그는 설치 예술 작가뿐만 아니라 직접 예술적 퍼포먼스를 진행하는 행위 예술가로서도 다양한 활동을 펼쳤다. 1982년 대구 근교 낙동강변에서 1박 2일 동안 진행한 퍼포먼스 시리즈 ‘전달자로서의 미디어(Media as Translators)’에는 쓰레기더미 속에 모니터 심기, 강변에 TV 돌탑 쌓기, 심지어 거대한 원형 공간에 불을 지르고 그 내부에 작가 자신이 나체로 들어가는 행위도 포함돼 있었다.

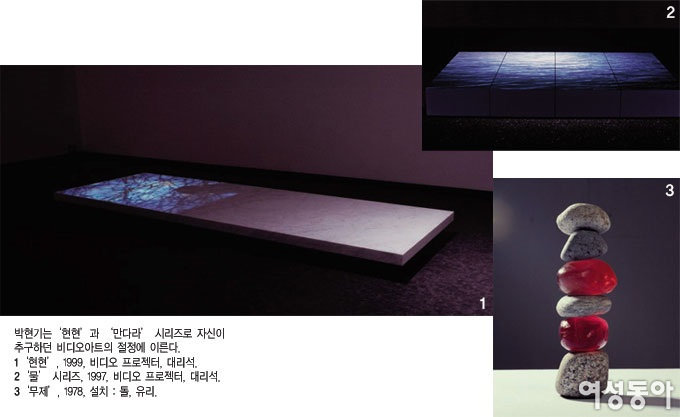

1997년 박현기는 ‘만다라’와 ‘현현’으로 자신이 추구하는 비디오아트의 절정에 이른다. 우주의 진리를 표상하는 ‘만다라’의 형상은 포르노그래프 잡지 사진을 재편집한 것이다. 잔잔히 흐르는 물결을 무심하게 담아낸 ‘현현’ 시리즈는 만다라의 화려한 역동성과 대조를 이루며, 명상적인 세계로 관객을 인도한다.

1999년 9월 갑작스런 위암 말기 판정을 받고 2000년 1월 사망에 이르기까지 그는 약 2만 점에 달하는 방대한 양의 아카이브를 남겼다. 이번 전시에서는 그중 50여 점의 작품과 3천여 점의 아카이브가 공개된다.

전시 일정 1월 27일~5월 25일

전시 장소 국립현대미술관 과천관 제1원형전시실

-

추천 0

-

댓글 0

- 목차

- 공유